江苏城乡空间规划设计研究院

前言

01

后疫情时代下“出境游”等远距离旅行受阻,潜在的旅游需求回流城市近郊,重塑了城市旅游消费模式,也产生了城市近郊生态空间保护更新与再利用的需求。以本地近郊游为代表的“微旅游”逐渐成为释放市民旅游需求与逃离钢筋混凝土城市的新共识。

近年来,江阴市启动建设了多环串连的“江阴绿道工程”,目前已初步建成串连城区八大公园的30公里环城绿道,打造了一条环绕江阴城区的“翡翠项链”,为开展“微旅游”提供了现实的空间基础。花山作为江阴城市生态绿心和“翡翠项链”上的城市级生态驿站,是推动生态产品价值实现和生态空间塑造的重要抓手,也迎来了整体环境提升和城乡融合发展的关键契机。

价值认知

02

花山位于江阴南部门户区域,东西两侧分别为京沪高速公路和城市快速路徐霞客大道,南侧紧邻江阴大道,并与江阴高铁枢纽站无缝对接,是展现江阴城市形象的重要窗口,也是建设滨江花园城市的新爆点。

门户眺望体系分析图

文化价值——历史文化走廊的内涵补

花山也是江阴市古文化体验旅游走廊的核心片区,在学政文化、要塞文化的基础上,花山依托遗址遗迹和宗教文化特色,对丰富江阴历史名城文化底蕴进行了有效支撑。

文化价值分析图

生态价值——中部生态廊道的几何中心

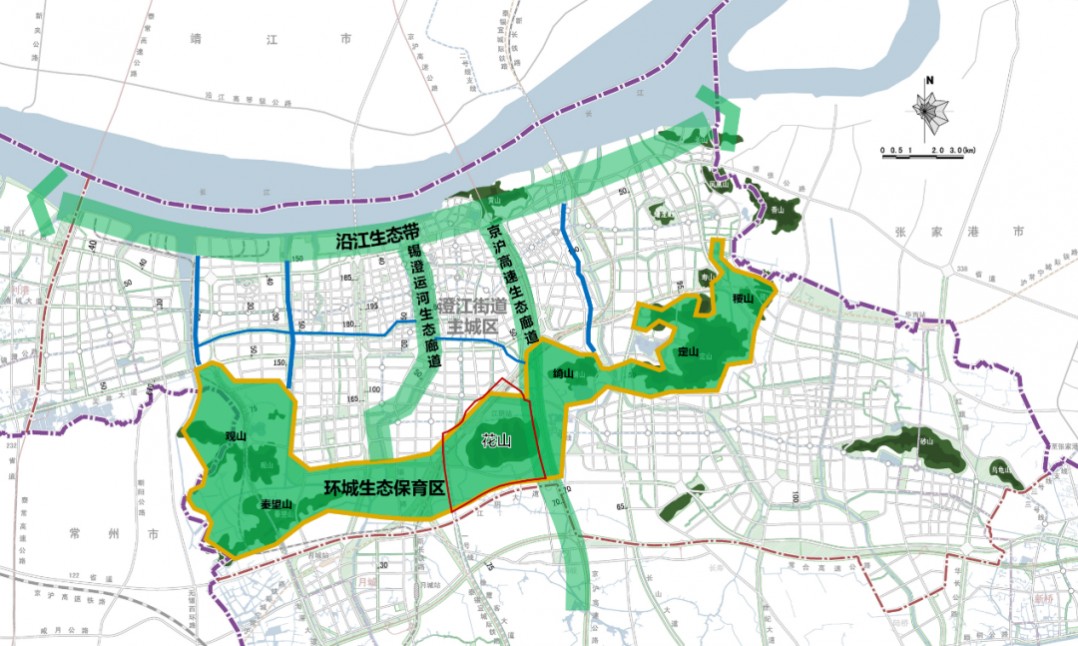

在国土空间规划背景下,生态保护成为城市发展的重要前提,作为中部生态廊道的核心区域,花山通过与京沪高速生态廊道及锡城运河生态廊道的紧密串联,与北侧沿江生态带形成呼应,是构建城市生态格局的重要节点。

生态区位分析图

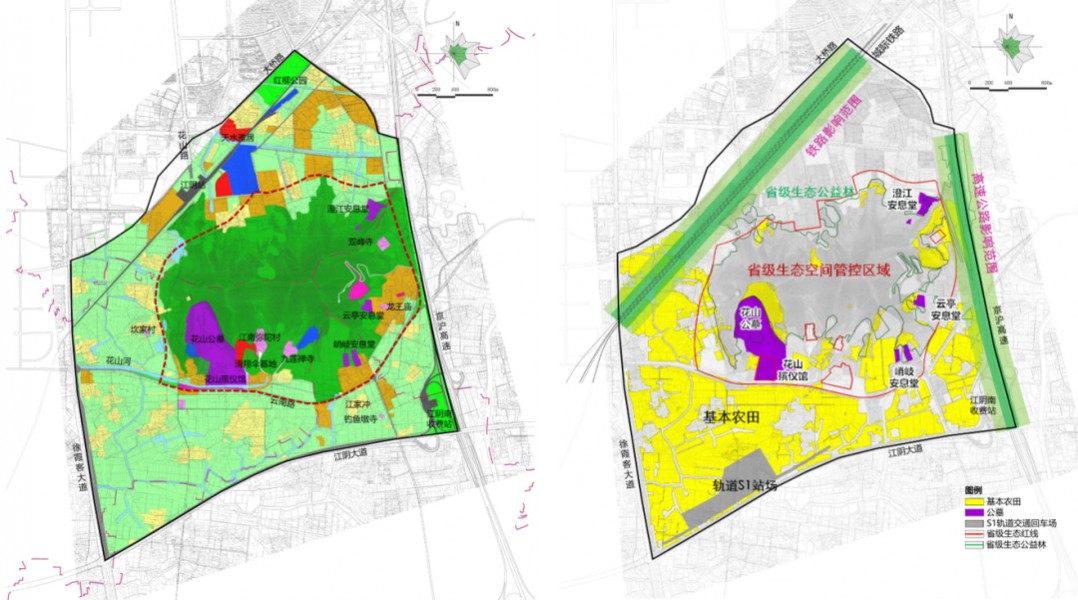

开发限制——保护与开发的核心议题

但在规划范围中,水域、林地、农用地等非建设用地占比68.83%,城市建设用地相对粗放,山体周边存在大量的低效工业用地,整体用地管控无序,建设开发与生态保护缺乏协调与融合。

同时,规划还面临永久基本农田、生态保护红线、公墓、铁路、高速公路等七项空间开发限制要素,给规划设计提出了诸多限制条件,如何减少邻避设施影响,进行保护性开发是项目需要考虑的核心问题。

现状用地和限制要素

基于多元价值,谋划发展路径

03

研判发展方向,甄选主体类

规划甄别景区、旅游景区、风景名胜区、风景区等多个概念的基础上,结合规划面积、开发状态、生态基底等基础因素,确定花山片区未来发展方向为郊野森林公园。

确立发展定位,策划主要业态

通过分析周边休闲观光、主题文化、运动娱乐等主题旅游资源,以错位发展、协调互补为指导思想,将花山定位为以山水自然风光为特色,允许适量、低强度、公益性、配套性开发建设的运动娱乐型森林公园——“运动探险基地、禅境休闲花山”,以时尚运动为主题,集禅意体验、文化创意、休闲游憩等多种功能于一体的近郊型郊野公园。

梳理规划结构,融合空间发展

规划形成一环、四廊、七区的空间结构。通过用地协调,区域对接、点状布局等措施达到城乡并举,协调发展;通过交通组织、空间引导等措施展示城市窗口及地域特色。围绕花山生态保育核心区域,布局禅意文化、度假休闲、娱乐运动三大旅游功能,北侧形成高铁枢纽综合服务、旅游集散服务、生态居住服务三大服务片区,外围保留村庄以特色田园乡村为发展目标。

规划结构、总平面与效果图

践行公园理念,创新规划特色

04

保护自然生态本底,塑造环城公园体系的重要锚点

(1)以保育为前提,整合生态保护要素

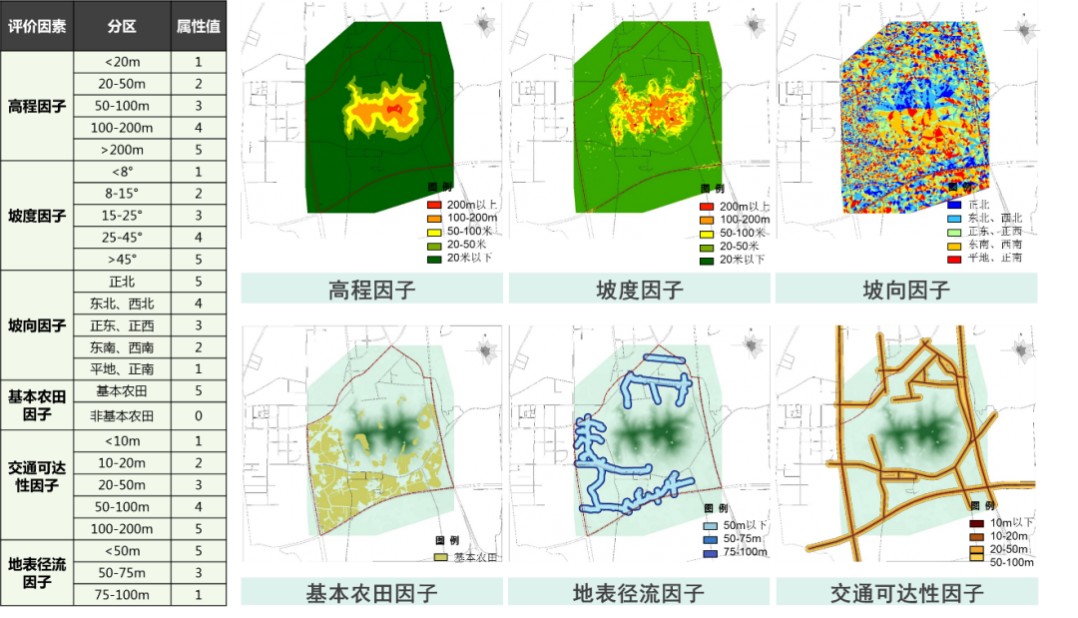

针对区域中影响较大的几类生态因子分别进行分级评价,形成单因子评价图,再通过加权叠加得到生态敏感性综合评价结果。通过落实生态空间管控区域、省级生态公益林等生态管控要素,对现状生态敏感性区域进行校核,生态管控要素基本涵盖生态敏感性较高区域。

生态潜力单因子分析图

生态约束条件拟合分析图

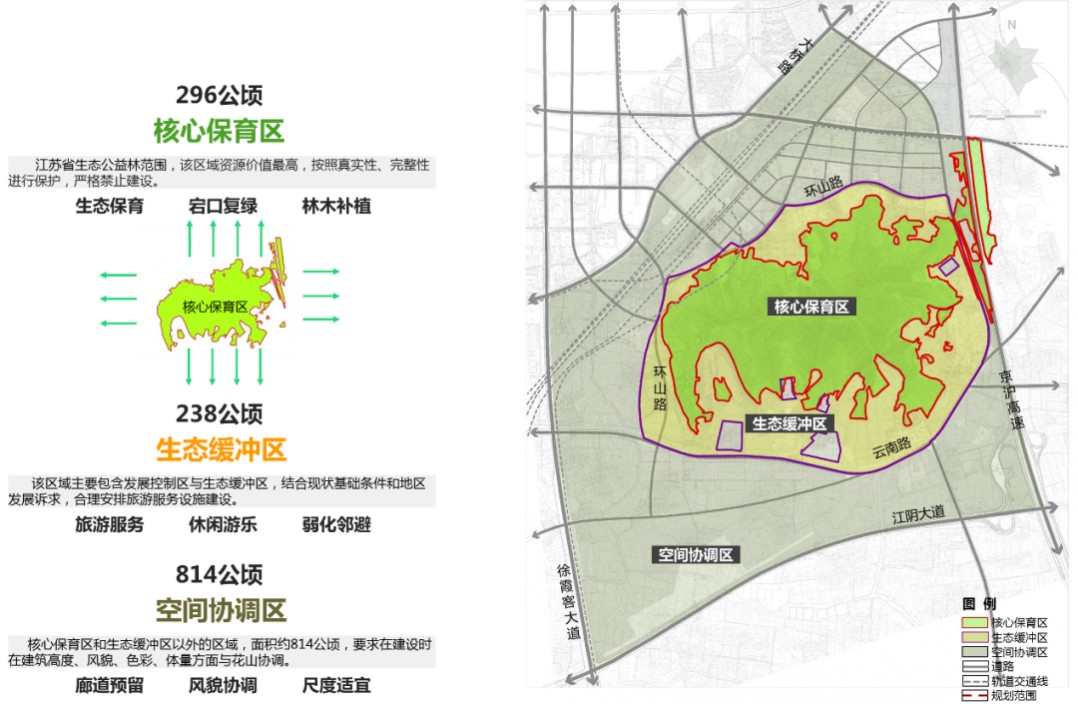

(2)依据生态评估,建立分级管控机制

根据生态评估拟合结果,按照生态价值和保护强度高低,建立核心保育区、生态缓冲区与空间协调区等3级管控体系。其中核心保育区严禁一切与保护主导生态功能无关的开发建设活动;生态缓冲区内禁止从事砍柴、采脂和狩猎;挖砂、取土和开山采石;野外用火;修建坟墓等其他破坏生态公益林资源的行为。

空间分区分级管控图

核心保育区与生态缓冲区内,梳理保护要求,通过护、保、育、延等多种方式,恢复花山自然生态系统。

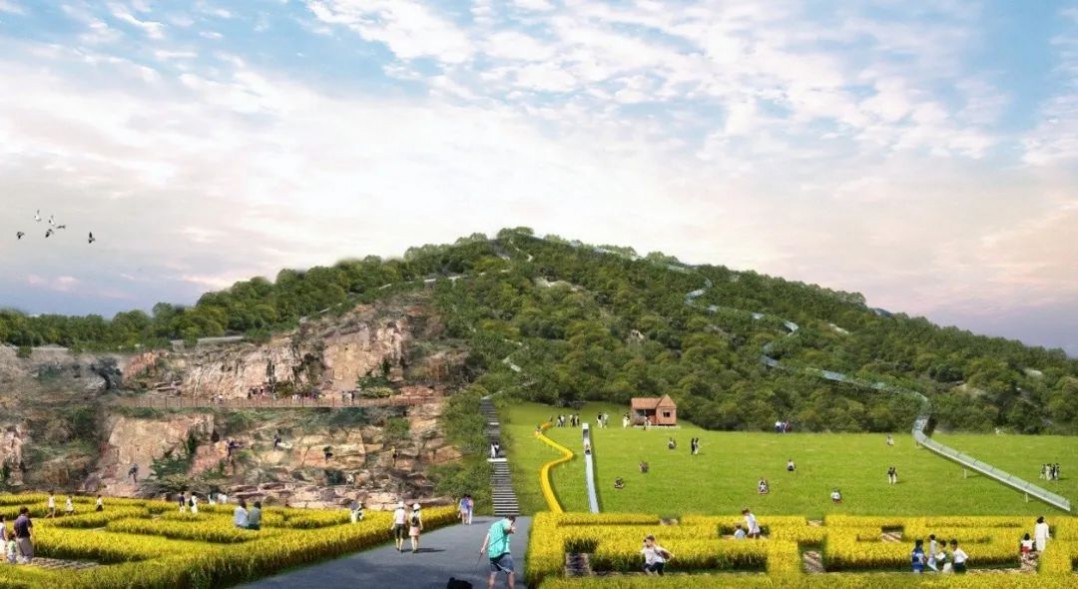

生态复绿实施效果

垃圾填埋场及宕口修复

构建休闲生态圈,培育“公园+”特色业态和消费场景

(1)顺应旅游趋势,迎合市场诉求

规划以建设江阴南部近郊休闲生态圈为出发点,培育“公园+”特色业态和消费场景。结合市场各类人群需求,策划以家庭游为主导,主题化的多元度假体验。对比周边休闲观光、主题文化、运动娱乐发展状况,确定以康体运动、休闲度假、生态观光、亲子活动等主导旅游产品,吸引周边县市客源。

(2)协调区域发展,三大主题引爆

规划最终形成以山野风光核心的度假休闲板块,以滑翔伞运动基地为核心的娱乐运动板块,以江南弥陀寺为核心的禅意文化板块。

度假休闲板块结合北部高铁枢纽综合服务区及旅游集散服务区,打造城市近郊休闲度假区,主要功能包括周末休闲、亲子乐园、房车露营、运动康体等。

度假休闲板块功能植入概念图

度假休闲板块鸟瞰图

娱乐运动板块借势花山滑翔伞基地,植入丛林运动、农田休闲、竞技公园、滨水活动及极限运动五个细分功能板块,打造一站式运动体验。

娱乐运动板块功能植入概念图

娱乐运动板块板块鸟瞰图

宕口改造效果图

滑翔伞基地

禅意文化板块以“禅修”为核心,融合禅学与现代养生理念,结合江南弥陀村、九莲禅寺、江南书院三大现状资源点,通过改造提升,打造禅村商业街、五谷膳食园、精品禅舍和禅意天街等配套设施,实现“养心”、“养神”与“养体”的完美结合。

禅意文化板块功能策划图

禅意文化板块鸟瞰图

挖掘历史文化,落实传承多元文化场景

(1)挖掘文化内涵,形成主题游线

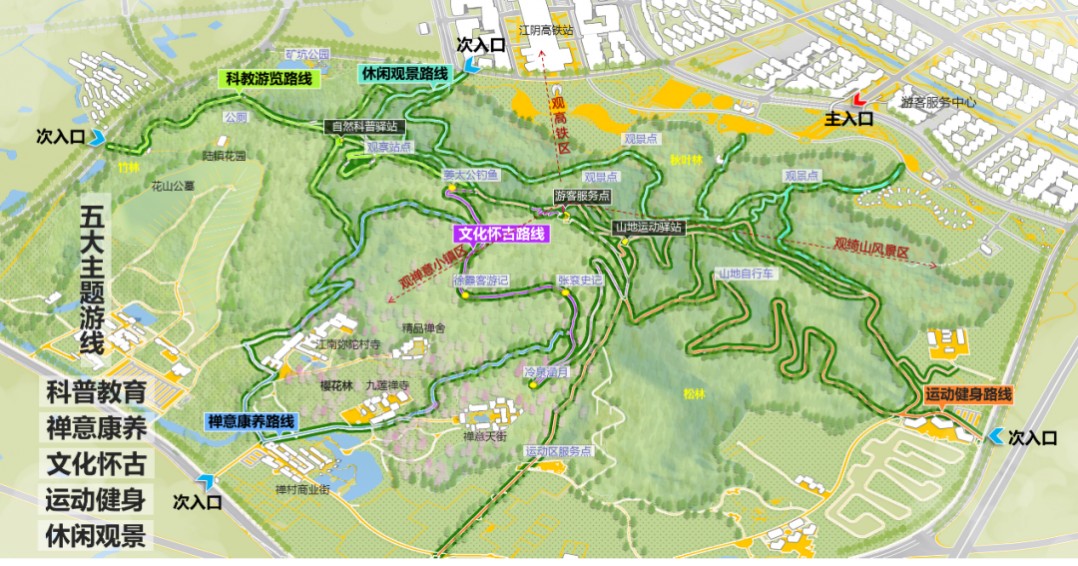

花山人文资源丰富,宗教资源兴盛,不仅包含各类建筑、胜迹等物质遗产,亦包含宗教礼仪、节假庆典等风物资源,规划深入挖掘历史文化,落实传承多元文化场景,打造科普教育、禅意康养、文化怀古、运动健身、休闲观景五大主题游线。

主题游线策划图

休闲观景路线效果图

第十三届徐霞客国际旅游节系列活动之第三届江阴(花山)自驾露营节

(2)探寻历史脉络,传承历史文化

以花山历史文化传说为基础,以文化展示空间载体,打造怀古文化主题游线,具化历史文化资源表达,达到寓教于游目的。

怀古主题游线策划图

怀古主题游线效果图

管控空间要素,打造公园型特色风貌景观体系

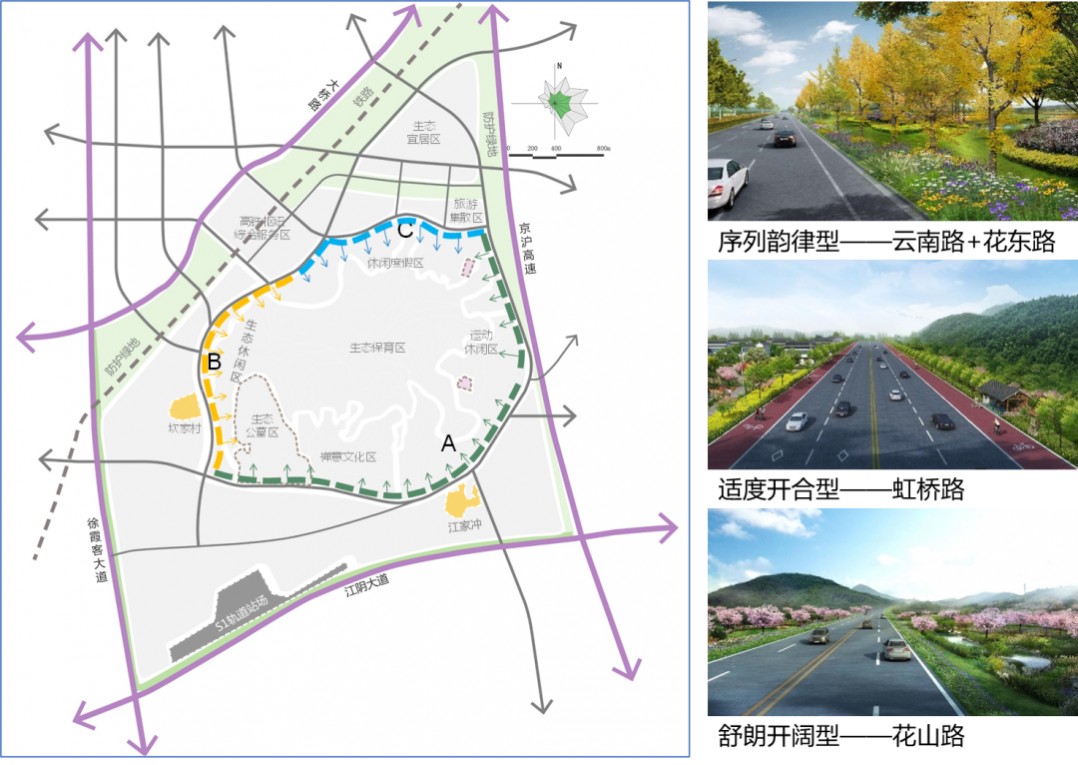

(1)优化山体边缘界面,打造差异化环山路系统

花山作为城市南部泛公园的核心组成部分,规划将山体公园向城市开放,多元化引导“城市—景区”衔接的空间界面,将花山外围环山路打造成为多种视觉感知的景观大道。

环山路空间界面引导图

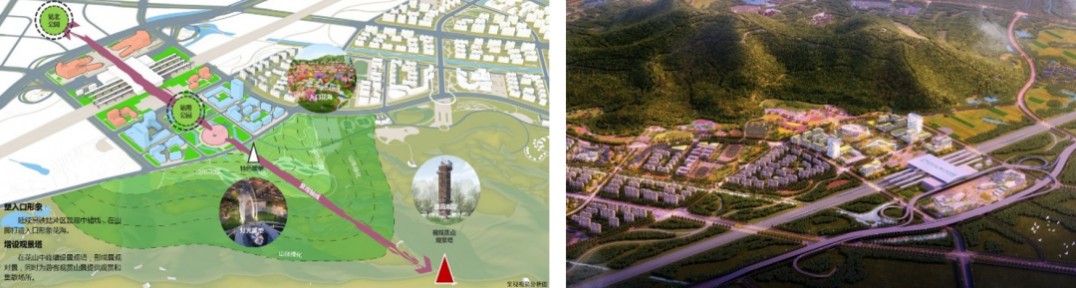

(2)管控视线廊道,构建显山望水的城市露台

根据现状调研和数字化模型分析,重点选取花山-高铁站视廊、花山-江南弥陀村视廊、花山-绮山视廊、花山—城区视廊等四条核心视廊,作为后期重点管控的要点。通过增设标志性构筑物、控制沿线界面、采用阶梯状高度布局模式等设计手法,形成“山—城—湖—野”之间的眺望关系,达到显山透绿的空间效果。

花山——城区视廊

花山——高铁视廊

花山—江南弥陀村视廊效果图

分期设立目标,分区谋定主体

05

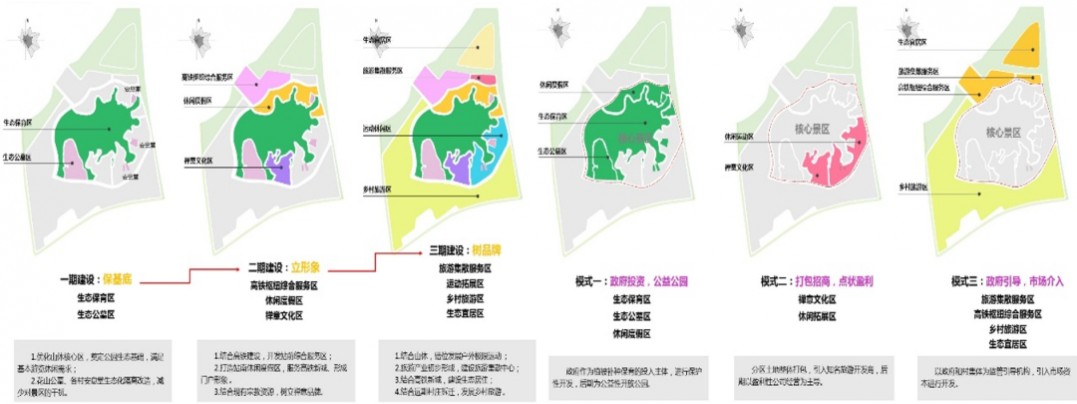

为引导后期开发实施建设,规划建立“保基底、立形象、树品牌”的分期开发策略,并根据不同类型的功能分区,建立“政府、企业、市场“三方不同组合模式的运营开发引导机制。

分期建设实施引导 分区运营开发引导

后记

06

规划完成后,江阴官媒发布了花山景区的规划动态并获得市民的广泛关注和讨论,腾讯、网易、澎湃等多家媒体争相报道,点燃了市民参与城市建设的热情。

自2020年起,通过部分山体复绿、宕口修复,花山生态基底逐步得到修复。同时,滑翔伞比赛、徒步露营、音乐节等多项活动的开展,“公园+”特色业态和运动品牌逐渐显现,未来,环城森林公园花山景区将成为江阴的又一亮眼名片。

文章来源:江苏省城镇与乡村规划设计院

电 话:0514-80315668 / 18852575880

邮 箱:cxkj@jsspdi.com

Copyright @ 2020 江苏城乡空间规划设计研究院

版权所有苏ICP备2020059968号-1号